国宝大熊猫那圆滚滚的身子、憨态可掬的模样实在是讨人喜欢,谁能想到它的祖宗是山林里追兔子、啃鹿腿的狠角色?这家伙明明挂着“食肉目”的身份证,却偏偏端着竹子当主食,一天啃掉20至40公斤,活得比谁都滋润。

科学家翻遍它的基因、牙齿、肠胃,发现这哪是简单的挑食啊,简直是一场持续百万年的“饮食变革”。它不靠尖牙利爪称王,反倒靠着一副“凑合用”的消化系统,在冰河时代的大洗牌里活成了活化石。要说演化路上谁最会“改行”,非大熊猫莫属。

大熊猫的身世早就写在了DNA里,它是熊科家族的一员,和棕熊、黑熊是亲戚,分类学上清清楚楚地归在食肉目、熊科、大熊猫属。

最早的祖先可以追溯到距今约800万年前的晚中新世,那时候的“小祖宗”叫始熊猫,生活在如今的中国云南一带,体型比现在的小,但嘴上功夫不含糊,吃虫、吃肉、也吃点植物,属于典型的杂食偏肉食动物。

可从200万年前开始,化石证据和分子生物学研究都显示,它的菜单开始悄悄变味儿。

到了更新世,也就是大约200万到1万年前,大熊猫的臼齿变得又宽又平,适合磨碎纤维;腕部多出一块“伪拇指”,其实是增大的籽骨,能像人一样抓握竹竿。

就连大熊猫的肠道菌群也发生了适应性变化,专门分解竹纤维。这一套“装备升级”,可不是一朝一夕的事,而是自然选择一点点雕琢出来的生存智慧。

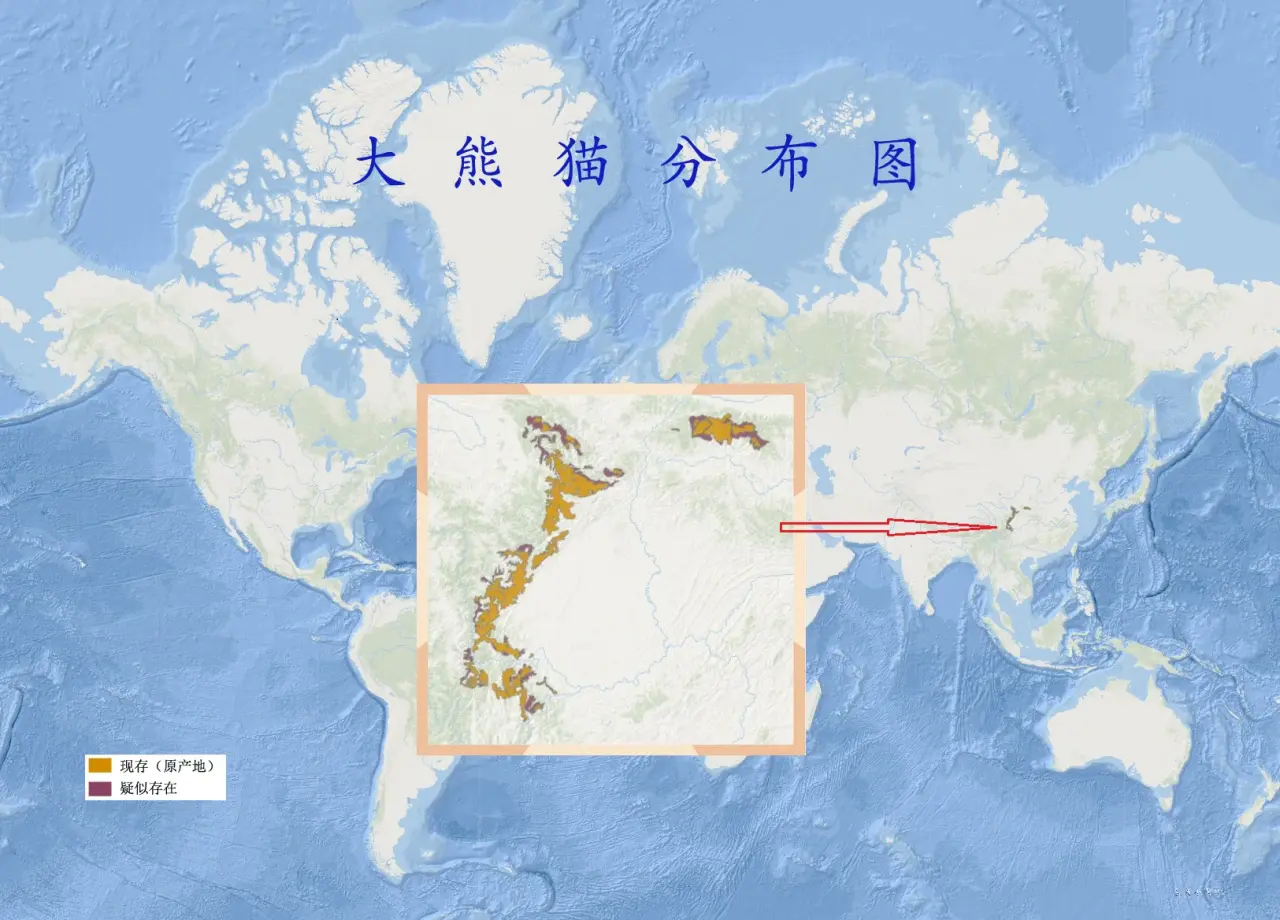

好好的肉不吃,咋就盯上竹子了呢?第四纪冰期频繁来袭,北方大范围降温,森林退化,大型动物减少,原本靠捕猎或食腐为生的中小型熊类日子越来越不好过。而在中国西南的山区,尤其是秦岭、岷山一带,竹林却茂密生长,一年四季不断供。

这种植物虽然营养低、难消化,胜在数量多、竞争少。对当时的大熊猫祖先来说,这不是挑食,是没得选。与其跟其他猛兽抢肉吃,不如换个赛道,专攻别人看不上的“粗粮”。

久而久之,那些更擅长啃竹子的个体活得更好,繁殖更多,基因就这么一代代传了下来。

这个过程,学术界称之为“生态位替代”或“资源特化”。2010年《自然》杂志发表的一项基因组研究指出,大熊猫体内一个叫T1R1的味觉受体基因发生了功能丧失突变,导致它们尝不出鲜味,换句话说,肉香对它们已经没啥吸引力了。这不是偶然,是演化的精准取舍。

你可能会问,竹子这么“没劲”的食物,它咋撑得住?这就得佩服它的生活哲学了。大熊猫每天要花十到十四小时进食,摄入量能达到体重的10%到15%,光是竹子就得吃二十公斤。但它并不追求高效消化,肠道短、消化率低,吃得多拉得快,靠的是“量大管饱”。

大熊猫的能量消耗也低得惊人,基础代谢率只有同等体型哺乳动物的60%左右。中科院动物所的研究团队通过GPS追踪和行为观察发现,野生大熊猫每天移动距离不到一公里,能躺着绝不站着,能坐着绝不走着。

这不是懒,是节能策略,它们把省下来的能量全都用来维持体温和基本生命活动。而且,竹子不同部位营养不一样,春天吃嫩芽,夏天吃笋,秋冬啃老秆。

大熊猫还会挑品种,冷箭竹、拐棍竹、巴山木竹,哪个口感好、纤维少,它心里都清楚。这种精细的取食行为,说明它根本不是“傻吃”,而是高度适应的结果。

还有人说,它是不是因为脑子小才“转不过弯”?完全不是。大脑占体重比例确实不算大,但它的认知能力不容小觑。圈养大熊猫能学会几十种指令,能识别饲养员的声音和面孔,甚至会用工具获取食物。

野外个体还能记住大片竹林的分布周期,比如某些竹子三十年开一次花,之后大面积枯死,它们会提前迁徙。这种空间记忆和规划能力,在熊科里都算出类拔萃。演化没有方向,也没有高低之分,所谓的“成功”,就是活下来并繁衍下去。

大熊猫放弃肉食,并非退化,而是一次聪明的战略转移。它没去挤那条越来越窄的肉食赛道,反而在一个被忽视的角落,开辟了自己的王国。

今天的大熊猫看似濒危,实则命运早已逆转。上世纪七八十年代因栖息地破碎和竹子开花曾面临危机,但通过建立67个自然保护区、实施退耕还林、开展人工繁育和野化放归,它的种群数量稳步回升。

2016年,世界自然保护联盟(IUCN)正式将大熊猫从“濒危”降级为“易危”。这背后是中国长达半个多世纪的保护努力。成都大熊猫繁育研究基地、卧龙国家级自然保护区,这些名字不只是旅游景点,更是物种延续的堡垒。

科学家们还在继续研究它的基因多样性、疾病防控和栖息地连通性,确保它不会再次滑向深渊。

大熊猫成为“叛逆者”,其实是演化史上最优雅的一次转身。它没逞强去拼速度、比力气,而是用耐心和专一,在极端环境中找到了自己的生存密码。

强大的食肉动物不一定非得撕咬猎物,也可以是安静地啃一根竹子,大熊猫就是这种动物。

图片来自网络侵联必删

通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。